归零再起步,在入校不到一年的时间里,泰山学院化学化工学院的青年博士汤云祥把个人发展与学校战略紧密结合,在科研创新、成果转化等方面披荆斩棘,先后斩获国家自然科学基金、山东省自然科学基金、泰安市科技创新发展项目等在研项目5项,并以第一作者、泰山学院第一完成单位发表SCI一区论文2篇,用智慧和汗水为学校科研实力的提升注入了强劲动力,展现出了青年学者的活力与担当,也正是因为他的辛勤付出,汤云祥成为了泰山学院首位执行年薪制的青年博士。

筑巢引凤,与泰山学院的“双向奔赴”

为不断推进硕士点建设和科研水平提升,泰山学院将人才引进作为学校高质量发展的“第一动力”,建立了“一事一议”“一人一策”、柔性引才、年薪和协议工资制等灵活机制,搭建起了“引育用留服”全链条制度体系。与此同时,泰山学院积极搭建青年人才“蓄水池”,对青年博士实行“任务+年薪”引才机制,通过政策引才、待遇留才、平台聚才,吸引了一批有潜力、有活力、聚焦前沿、敢于突破的青年学者加盟。正是在这样的背景下,汤云祥毅然选择加盟泰山学院。

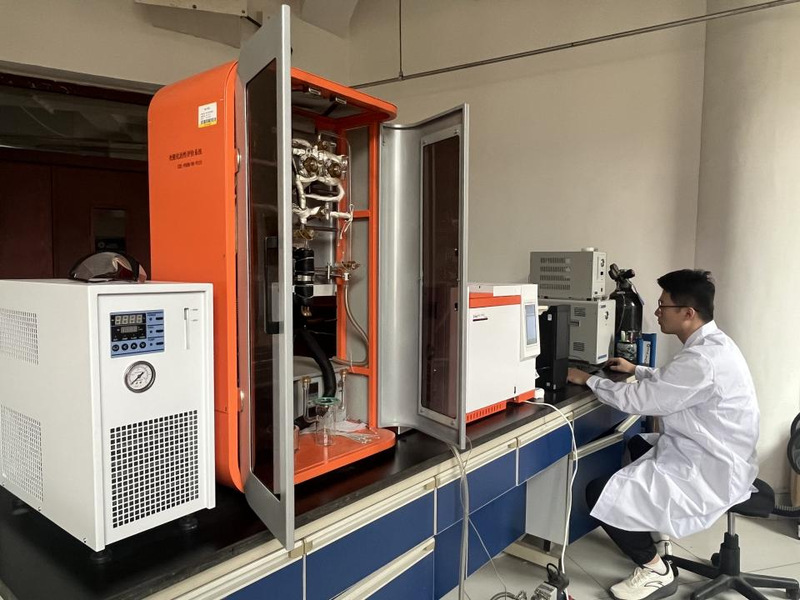

“学校在科研平台建设、青年教师培养方面给予了我充分的支持和信任,为我实现科研梦想找到了最坚实的支点。此心安处是吾乡,我想在泰院开拓自己喜欢的事业,实现自身价值。”回忆起入职之初,汤云祥脸上洋溢着灿烂的微笑。学校不仅为汤云祥配备了实验空间和必要的科研设备,还提供了科研启动经费,尽可能地丰富其学术资源。更重要的是。对汤云祥而言,泰山学院给予了他较为宽松的科研自由度和长远发展的空间,入职泰院,是一场美好的“双向奔赴”。

扎实挺进,攀登科研创新“更高山峰”

求学生涯中,汤云祥主修材料科学与工程,从基础理论到实验操作,他始终保持着强烈的求知欲和探索精神。博士阶段,他逐步将研究方向聚焦于多功能材料设计与低碳能源利用领域,期间在国际主流期刊发表多篇论文,积累了扎实的科研基础和研究经验。

“科研从来不是一条平坦的大道,而是布满挑战的山路。”汤云祥对科研是如此定义的。在科研过程中,汤云祥时常遇到实验结果不理想的情况,需要不断分析问题并调整实验方案。面对挑战与困境,他坚持探索新的材料设计思路,反复优化实验条件,最终找到了关键的解决方法,使研究工作顺利推进。可以说,在一次又一次的实验失败与调试中,汤云祥不仅磨炼了意志,更逐渐形成了自己独特的科研思维方式:注重跨学科交叉,善于从不同领域汲取灵感,推动研究向纵深发展。

问及汤云祥在科研路上最大的挑战是什么,他指向的并非是实验条件,而是如何迅速融入科研团队、带动学生共同成长。“青年教师不仅要做科研的探索者,更要做学生的引路人。”在实验室,汤云祥总是能积极引导学生亲手开展科研实验,鼓励他们在实践中积累经验、培养科研能力。通过反复实验、数据分析和问题讨论,他不仅教会学生操作技能,更努力培养他们独立思考和解决问题的能力。

聚焦应用,打通成果转化“快速车道”

入职泰院不到一年,汤云祥便取得了丰硕的科研成果。他接连获批国家自然科学基金、山东省自然科学基金、泰安市科技创新发展项目等多项在研课题,研究内容涵盖光热催化二氧化碳转化、多功能复合材料合成与应用、电子结构调控等前沿方向。近期,汤云祥在泰山学院继续推进其博士期间未完成的一项科研课题,研究成果取得显著进展,并作为第一作者成功发表在材料领域国际顶级期刊Advanced Materials(2025年影响因子26.8)。

在汤云祥看来,科研不能只是停留在理论阶段,不仅要追求学术价值,更要注重成果转化,服务社会发展。当前,汤云祥的相关研究在理论层面上有助于减少温室气体排放,提升能源利用效率,为绿色低碳发展提供关键的技术支撑。正因为如此,汤云祥计划将研究成果进一步应用于碳中和、清洁能源转化等领域,推动基础研究与实际需求的结合,促进创新成果落地转化,努力实现“从论文到产品、从实验室到产业”的跨越,真正搭建起一条“科研—成果转化”的桥梁。

“科研是一场需要长期坚持的马拉松。”汤云祥将其作为学术生涯的座右铭,他希望能与更多志同道合的同事一道,把个人梦想与学校愿景紧密结合,让泰山学院在科研创新之路上走得更稳、更远。

来源:大众网

审核:曹玉台

编辑:段家群

终审:姜焕伟